I

AL ANOCHECER DE UN DOS DE NOVIEMBRE llegué a La Antigua… Un frío viento azotaba las calles obscuras; y las campanas de todas las iglesias, en un redoble monótono y tristísimo, gemían por los difuntos.

El aspecto fantástico de la ciudad en la sombra y el silencio; su vago olor a ciprés; las quejas de los bronces y de las brisas, aún más que sus extrañas leyendas, me impresionaron profundamente.

Penetré al hotel dominado por una fúnebre emoción.

Al mirar sus anchos corredores, en que parpadeaban algunas luces amarillas, evoqué un viejo monasterio castellano que conocí, hace poco tiempo, en una de mis excursiones a Toledo. Mientras me conducían a mi cuarto, agolpáronse en mi memoria imprecisos recuerdos de mi permanencia en España: sus catedrales, sus conventos, sus históricos palacios de piedra, sus castillos; toda la romántica tristeza de su pasado, en el que se destaca el enorme Escorial, maravilloso monumento de granito que asombra al viajero, y en cuyo interior se siente una indefinible impresión de asombro y de espanto, una aguda angustia de espíritu, un hálito mortuorio.

II

Vagué -durante quince días- sin rumbo fijo, embriagándome de aire y de luz, y de añoranzas entre las ruinas, que millares de curiosos de todos los países han profanado con sus frívolas sorpresas y con sus juicios mediocres. Uno que otro peregrino, de imaginación y de talento, miró estos escombros con los ojos del espíritu, y dio a cada pedrusco y a cada frase pretérita su arcano e inmueble valor. Sucede con esta clase de reliquias del Ayer lo que con las piedras preciosas: todos las admiran por su notorio mérito; pero conocen muy poco su secreto encanto… Estas ruinas tienen un alma profunda y viven una vida misteriosa. Ráfagas y dolores de los siglos duermen en sus poros inmóviles, y todo en ellas hace soñar y sufrir. ¡Arcos pétreos que truncó el destino en una hora de catástrofes! ¡Rotas cúpulas por entre cuyas anchas grietas se mira el cielo azul! ¡Arabescos de los palacios, paredes obscuras de las celdas, bocas de sombra de las húmedas galerías subterráneas! ¡Tenéis un espíritu ignoto! ¡Estáis poblados de fantasmas!

…En las horas del silencio -cuando los antigüeños del presente reposan sin recordar el pasado-; en las tétricas noches sin luna surgen de los escombros voces y figuras que la historia empieza a olvidar y se agitan por la dormida ciudad en una rápida existencia ilusoria. Van y vienen, como en los tiempos en que sufrieron y amaron, suburbios. Las calles se llenan con las compactas multitudes del antaño. Hay fiestas alegres en los salones y pomposas ceremonias en las iglesias y toda la vieja metrópoli recobra su extraordinario esplendor. Pero sus cantos y sonoros estruendos y la voz de sus penas y pasiones no llegan a los oídos de los vivos que duermen sino como algún remoto rumor, que ellos juzgan murmullos de los vientos entre los cipresales. Y cuando las estrellas palidecen en el sombrío cielo, todo vuelve a recobrar su natural aspecto de prosaico existir. Y el inofensivo y gordo ciudadano que ensilla su caballejo para ir en busca del diario alimento: que va a San Lorenzo el Cubo o a Santa Catarina Barahona a cobrar diez libras de café que dio al crédito, y la rica matrona que se estira en su lecho perezosamente antes de vestirse, y el mozalbete que rememora, entre dos largos bostezos, algún grato percance amoroso, ni vaga, ni de abstracta manera pueden imaginarse la intensa vida nocturna de la vieja ciudad y de sus viejos fantasmas.

III

En la agonía de un crepúsculo de diciembre cuando el sol en el tramonto apagó su último resplandor obedeciendo a una voz secreta, entre el templo de La Merced. Una que otra lámpara clareaba la tiniebla con fulgores mortecinos. Me senté en un banco, cerca de un altar. Mujeres vestidas de negro penetraban por la puerta mayor, interrumpiendo con sus pasos el solemne silencio. Una forma blanca hincóse junto a mi. Abstraído en uno de esos mágicos sueño que alucinan mi espíritu cuando me hallo en el recinto de una iglesia, permanecía inmóvil mirando una estrella que brillaba en el fondo de una de las altas ventanas ovales. La noche cayó y la obscuridad se hizo más densa… Las devotas encendieron sus velas de cera.

Lentamente me volví hacia mi vecina. Y estuve a punto de lanzar un grito de sorpresa. En la radiación amarilla de la vela miré a una joven inolvidable. Un ligero traje blanco, de seda o de lino, modelaba sus formas adolescentes, casi infantiles. Pero… en donde podré encontrar una frase angélica para describir du rostro, de una blancura imponderable y de una belleza extraterrena? Cómo definir con las palabras comunes de un estilo normal, la divina expresión de aquellos ojos, impregnados de amor, de martirio y desesperanza? La boca de pálida rosa, las mórbidas manos de alabastro, no me hicieron pensar en la Gioconda, que florece la gracia inmortal en la tela del armonioso Leonardo?

Ella me miraba dulcemente; y el cerebro del hombre jamás podrá concebir el mundo de poesía que encerraban aquellas pupilas, cuyas miradas, deshaciéndose en mil tenues rayos, parecían penetrar por todos mis poros, besándome el alma y haciéndome languidecer con su caricia sobrehumana.

Hallábame embriagado y muy lejos de las cosas de la tierra… Cuánto duró aquel éxtasis profundo en que, sintiendo la gloria inefable de los dulcísimos ojos quiméricos, me consideré, al mismo tiempo, el más venturoso y el más feliz de los mortales? Un minuto? Una hora? Un siglo…? No lo sé. Caí desvanecido sobre el banco y al despertar la iglesia se hallaba solitaria. Un eclesiástico apagó las ultimas luces. Recogí mi sombrero, caído sobre el pavimento, y, con paso de sonámbulo y las ideas en desorden sale del templo.

Caminé automáticamente en dirección al hotel. Las calles desiertas, sumergidas en lúgubre silencio me hicieron pensar en las necrópolis antiguas. Abrí mi cuarto, y sin fuerzas para la más leve acción me arrojé en el lecho. Durante toda la noche fui presa de las más extravagantes alucinaciones, de los más ardientes delirios, de los ensueños más puros de las más siniestras pesadillas.

Despertábame estremecido de espanto con el corazón saltando como un pájaro salvaje en una jaula de acero; o, después de un suavísimo sueño, abría lentamente los párpados con una deliciosa languidez…

Pero ya despierto o dormido, ya febril o sereno, aquellos ojos me miraban desde un ámbito remoto. A veces sentí que se acercaban hasta rozar mi frente con sus largas pestañas, esparciendo en mi rostro un aroma sideral; y luego se perdían en ignotos espacios esfumados en la Eternidad. Pero desde los fantásticos infinitos llegaba a mí su luz en una tibia caricia, impregnando mi ser de celestes anhelos.

Penetraba el sol por la entreabierta ventana cuando me incorporé sobre los almohadones. Con la dolorida cabeza entre las manos quédeme mirando los volcanes de Fuego y de Agua, cuyas gigantescas moles resplandecían como hiperbólicas turquesas en la gloria matinal. Un plateado gorro de nieblas cubría una de las altas cumbres y el cielo radiaba con mágicas coloraciones de zafiro y lapislázuli. un fresco soplo oreó mis sienes. Con gran esfuerzo me puse en pie. Me sentía débil, con inseguridades de convaleciente en las ideas y en los músculos, y no me sorprendí al mirar en el espejo mi palidez y mis ojeras.

Solamente después del baño recobré mis fuerzas. Y ya de nuevo en posesión de mis energías quise, con irresistible deseo, ver otra vez a la misteriosa criatura que tan violentas sensaciones había despertado en mí. Se me hicieron interminables las horas de aquel día. Subí al Cerro del Manchén y, a la sombra de un ciprés, contemple largamente la melancólica ciudad de ruinas y de recuerdos, propicia, como ninguna, para las mórbidas soñaciones, sobre todo para los espíritus que, como el mío viven ávidos de quimeras y de imposibles.

Caía la tarde y el amplio valle se obscurecía tristemente. Grave pesadumbre flotaba sobre los derruidos palacios. Una claridad casi lunar difundíase del ocaso y una vasta quietud reinaba por doquiera.

Las copas de los árboles, sacudidas por los vientos errantes, quejábanse como si sufrieran. En las lejanías humos azulados elevábanse al cielo, en el que aparecían los primeros luceros de plata.

De súbito, en la honda tristeza del tramonto, en la agonía luminosa de la tarde, vibró una campana a lo lejos, violando el mortuorio silencio.

Me estremecí un segundo… Del templo de La Merced llamábase a los fieles a las oraciones vespertinas.

Comencé a descender por la falda arenosa con el alma vibrante de inquietudes y de ilusiones. Hacía apenas un día que admiré, por vez primera, a aquella grácil adolescente y ya la amaba con una desesperación inexpresable. Imaginábame que fue mi novia en un mundo anterior y que volvía a encontrarla después de singulares evoluciones arcanas. ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde venía? Extravagantes conjeturas asediábanme acerca de su carácter de su espíritu de su inteligencia y diversos proyectos surgían en mi cabeza sobre nuestros destinos… Si… ¿Por qué no? Me casaría con ella. La caduca metrópoli oiría nuestras risas; y cogidos del brazo vagaríamos por sus callejuelas, interrumpiendo con nuestra juvenil felicidad la tristeza del fúnebre ambiente. Recorreríamos, en pleno idilio, los pintorescos alrededores, en las tibias noches fulgurantes, persiguiendo las luciérnagas, y desafiando con nuestra sonora ventura a los difuntos que duermen por todos lados bajo las grandes cruces de piedra. Poblaríamos con las profundas músicas de nuestros corazones la calma solemne de los plenilunios… Pero ¡Dios mío! ¿Será cierto que ella existe? ¿Difundirá la tierra su leve gracia, o será no más una seráfica visión nocturna, un fugitivo ensueño de mis sueños?

Al hacerme estas preguntas, negras brumas apagaban mi luz interior, y una angustia sin nombre me cortaba el aliento. Todo me era entonces hostil y el mundo me parecía un vasto sarcófago, un antro de fríos huracanes y de horribles desolaciones.

IV

Ya en la iglesia, busqué mi sitio de la noche anterior. Ella se encontraba de rodillas en el suyo. Al acercarme se cruzaron nuestras miradas y sentí como un golpe eléctrico en el corazón, y después una especie de encanto delicioso.

Me hinqué a dos metros de su falda blanca. Hojeaba sin ruido su devocionario y observé temblando la tenue sombra de sus dedos sobre las paginas…

Ahora sus ojos me rehuían. Pero me buscaban ávidamente tan luego como dejaba de mirarla.

Yo recogía estremecido, en mis pupilas, su mágico perfil de leyenda, el óvalo angélico y la expresión de infantil candor de su semblante maravilloso; y en mis ojos resplandecía mi alma.

Terminaron los cánticos litúrgicos y el rumor de los rezos. Ella se levantó, y yo fui tras su pálida silueta; pero al llegar a una puerta lateral dejé de percibir su veste blanca. En vano la busqué en la negrura de la calle.

V

Así pasaron veinte días que me figuraron veinte años. Mi existencia resumirse en aquel rápido instante vespertino en que su mirada me producía una felicidad sobrenatural.

Jamás una frase, una palabra, se cruzo entre nosotros. Ella no conocía mi voz. Yo no conocía su voz. Nunca pude seguirla hasta su casa. Ignoraba su nombre y no me atrevía a interrogar a nadie acerca de su persona, dominado por una secreta potencia que inútilmente había intentado vencer. Tomé dos o tres veces, la resolución de aclarar aquel grave misterio; pero en el momento de hacer una pregunta sentía como si el corazón estallara en pedazos y como si fuera a morir… Por lo demás, considerábame feliz con aquella situación de ventura y tormento; y mi única, verdadera y grande angustia consistía en el temor de no volver a encontrar a mi adorado fantasma.

VI

Mi permanencia en la antigua prolongábase, de esta manera, indefinidamente. Guardaba sin contestar, las cartas y telegramas que me dirigían mis amigos, llamándome; y olvidé mi mesa de trabajo en la redacción de uno de los diarios de la capital. Estaba mortalmente, y hubiera acometido la más heroica empresa por oír mi nombre en los labios de aquella misteriosa beldad.

Pasaba el día inventando rimas imposibles en honor de sus manos o de sus ojos alucinadores: o procurando bosquejar, en el encaje de una prosa musical, su ligera forma obsesionante. Y en la noche, después de que ella huía de mi lado, herraba por la ciudad monologando como Hamlet, apostrofando amorosamente su recuerdo, llamándola con los más violentos ímpetus de mi corazón… Algún perro extraviado aullaba en las veredas; algún gallo cantaba en los viejos corrales, alguna lechuza lanzaba en los aires su grito agorero…

Ecos que se perdían en el espacio ennegrecido, y levantaban otros rumores y otros ecos en el ceno de los vecinos boscajes.

VII

Cierta mañana, en un súbito arranque, fatigado de aquel vivir enfermizo, resolví normalizar mi situación y conocer mi destino.

Vestíme de negro, por un secreto impulso, aislando en la tarde, en el templo que tanto amaba mi alma. Admiré la hermosura de algunas imágenes y las severas decoraciones de los altares, y luego me entretuve en leer los epitafios grabados en granito y mármol en el piso y en las paredes.

… Ignoro por qué atraen mi curiosidad, de manera más intensa, las inscripciones sepulcrales de los templos que las de los cementerios. Quizá debido a que el lugar es aun más sagrado por la presencia de los símbolos religiosos y por la excepcional pompa de los ritos y de las formulas eclesiásticas.

Fui leyendo, con sincero respeto, nombres y fechas, y frases alegóricas, algunas antiquísimas, casi bordadas en la incolora piedra. Un número, una letra -rotos bajo la implacable acción del tiempo- hacían, con frecuencia, indescifrables las lineas de los recuerdos.

Apellidos tradicionales mezclábanse con signos anónimos. En varias tumbas solo veíase una palabra. En la que se hincaba mi pálida desconocida vi este único nombre: CLEMENCIA.

Y tan fúnebre laconismo notábase, generalmente, en los nichos de los muros. Había también, sonoras estrofas sin poesía, formadas con absurdos adjetivos y consonantes inoportunos.

Transcurrieron dos horas. Sentéme en la grada, de un confesionario, y me puse a repetir mentalmente lo que pensaba decirle a mi amor. Las frases encendidas de mundana pasión atropellábanse en mi cabeza con los vocablos más tiernamente humildes y respetuosos. Temblaba al pensar que podía faltarme el ánimo en el minuto supremo. Vibró la campana en lo alto de la torre. Sonó y resonó a cortos y intervalos y bajo la nave perdían los ecos sordamente. Grupos de mujeres aparecieron en las tres grandes puertas, iluminadas por las postreras claridades solares.

Sentado en mi sitio, que nadie me disputaba, oía los preludios de la música del coro y el murmullo de las iniciales oraciones… y la joven no llegaba.

La iglesia hallábase más obscura que de costumbre. Una inquietud tremenda llenó de angustia mi ser… No vendría esta noche?… Noté que me encontraba solo en el lado izquierdo del templo, y que en el otro agrupábanse los fieles. Imaginándome que aquello obedecía a alguna especial disposición eclesiástica, me disponía a cambiar de lugar, cuando la vi venir rodeada de silencio y más linda que nunca.

En la penumbra semejaba, en verdad, una ilusión angélica, un lirio mágico errando en la noche.

Oí leve rumor de alas, y un aroma ignoto, sólo aspirando en los blancos sueños de la infancia, y una melodía recóndita, arrullaron mi alma.

Hincóse con los extremos del velo de encajes entre las dos manos unidas. Miré una vez más, aquellas manos y me parecieron dos pálidas camelias. Eran mórbidas, de una irreal blancura, de una pureza imponderable. Instintivamente, seducido por las dos flores milagrosas de inocencia, fuíme acercando a la joven hasta casi tocarla con mi cabeza, sin que ella pareciera notarlo.

…Fue, entonces, cuando murmuré las trémulas frases de mi amor espiritual y profundo, en el que no cabía ninguna miseria terrena…

Fue, entonces, cuando exalté mi pasión con palabras ideales que eran como albos pétalos de los nocturnos jardines del misterio.

En dónde hallé aquel lenguaje de los cielos, en que cada expresión tenía un sentido seráfico y en que mi esperanza revistióse de una divina castidad?

(Pero, para hablar a aquella virgen, ¿qué otra norma de estilo podía usarse? ¡si toda ella parecía formada de una celeste carne y de un espíritu encendido por el soplo de las perfecciones eternas!).

…Desbordóse mi ser dulcemente; y todo lo que había en mi de bueno y de grande, salió de mi boca en frases tenues, lentas y hondas, como largos suspiros que iban a morir a sus pies.

…De mis más recónditos interiores volaron mis sueños más puros en busca de su alma; mis más radiantes visiones de poesía y de amor la acariciaron intensamente con sus perfumes y con sus músicas…

Hablé así durante mucho tiempo. Ella permanecía inmóvil, con la graciosa cabeza inclinada sobre el libro de oraciones.

Solo cuando se extinguieron mis palabras… Pero, había yo hablado o únicamente mi espíritu se comunico con su espíritu y las frases que yo creía decirle resonaban nada más que en mi interior, en mi alma y en su alma… No lo sé… No lo sabré jamás.

Cuando se extinguieron mis palabras… volvió su rostro hacia mí, y un escalofrío me azotó un segundo.

Un escalofrío de amor y de dolor, un estremecimiento de indecible admiración…

¡Porque nada de lo que existe en este miserable planeta puede dar siquiera vaga idea del íntimo encanto y de la triunfal hermosura de aquel rostro!

Fijó en mis ojos sus grandes ojos semejantes a dos pálidas violetas o a dos resplandecientes amatistas impregnados de una ternura suprema en que se resumían todas las profundas ternuras de la vida, y que buscaban mi alma aún más allá de la Vida…

Después se llenaron de lágrimas que cayeron lentamente, lentas y extrañas en el silencio, sobre sus dedos enlazados… Sentí un imperioso deseo de beber aquellas lágrimas de estrechar sobre mi corazón las dos manos divinas y me aproxime aún más… Ella púsose entonces de pie y se dirigió a la puerta mayor con paso tan leve que no resonaba sobre las baldosas.

La seguí por la oscura calle, guiado por su blanca veste. Pasamos bajo el Arco de Santa Catarina sin encontrar a nadie. El cielo parecía de negro terciopelo. Paróse en una esquina, frente a un Cristo iluminado por un pequeño farol de gas. Creí que me esperaba y mi corazón dio un salto. Pero luego continuó caminando. Triste y fatigado me detuve, comprendiendo que rehuía mi presencia. Pero ella también se detuvo. A una corta distancia uno de otro erramos durante algunos minutos. Atravesamos plazas y callejuelas por entre ruinas y solares solitarios. El viento aullaba sobre la ciudad y un frío glacial helaba mis venas.

Sonó un reloj en la distancia. Qué hora sería? Las doce? ¡Quien sabe! Ya no me daba cuenta ni del tiempo ni de la vida; ignorando qué hacía y en dónde me hallaba. ¿Iba tras una mujer o tras un sueño?… ¿Cuándo detendrá ella su carrera? ¡Quizá nunca!

Más, he aquí que de pronto, cerca de la Cruz del Milagro, la fugitiva introdújose en un viejo portón, cuya pesada hoja cerróse al punto. Pertenecía a una vieja casa de piedra. Empujé la gruesa madera inútilmente, pues apenas lanzo un agudo chirrido que se dilato como un lamento lúgubre en el callejón penumbroso.

Obstinado y febril, ronde por los alrededores, acariciando imposibles esperanzas.

Recostéme, privado de toda voluntad, moribundo de pena y desolación, sobre la ventana única de la misteriosa casa. Ni un ligero resplandor por las rendijas, ni el más leve ruido prescribía dentro. Nada, solamente al retirarme, ya próximas las primeras luces del amanecer, parecióme oír, del fondo de las tenebrosas habitaciones, un suave sollozo… ¿Un sollozo? Quizá fue el viento, que, como un gran perro fantástico, aullaba tristemente en el frío silencio de la noche.

VIII

Pasó un mes. La alteración de mis costumbres y la constante inquietud de mi pensamiento desequilibraron mi organismo. Grave atonía entorpeció mis músculos. Permanecí mucho tiempo casi inmóvil. Después friolento y vagabundo, erraba por los amplios corredores del Manchén; o, recostado en una cómoda butaca de cuero, con los ojos fijos en el firmamento, seguí el viaje voluble de las nubes a través de los azules infinitos.

Dormía horas y horas sin moverme, con torpe sueño profundo. Levantábame a las nueve, y, a pesar de mi absoluta indiferencia por todas las cosas, no podía menos que admirar aquellas mañanas únicas, de una deslumbrante claridad diamantina. bajo el ábside celeste la verdura de los montes despedía tornasoles reflejos metálicos. La atmósfera era de una transparencia de cristal y ni el más ligero vellón blanco alteraba el matiz uniforme de los resplandecientes horizontes. Una cálida delicia invadía mis miembros, y así, poco a poco, en aquel clima edénico, con matinales paseos y baños tónicos, recobre por completo la salud en breves días.

Pero un amargo tedio roía mi corazón. Mi dolencia moral tomó un carácter alarmante desde la negra noche en que miré por la vez última a mi blanco fantasma. Todas las tardes subsiguientes fui a La Merced, ávido de verla; más la iglesia, impasible ante mi duelo, permaneció cerrada y silenciosa. Volví a rondar, obstinadamente, por la casa en que Ella desapareció. El viejo zaguán -que algún hidalgo español mandara revestir de espirales broncíneras y heráldicos rosetones- yacía en su inmovilidad secular.

Varias veces moví desesperado el herrumbroso picaporte… el ruido se perdía vanamente en las soledades interiores. El eco, en ciertas horas, parecía rumor de pasos… ¡Esperanza fugaz, ilusorio imposible!

IX

¿Quién detiene la fuga del tiempo…? Las semanas pasaban y yo no podía abandonar La Antigua.

¿Cómo alejarme para siempre de la encantadora ciudad sin descifrar el misterio que transformó mis ideas y mis emociones?

¿Qué fue de mi ser en las extrañas noches en que un amor hecho de supremas angustias, de ilusiones y presentimientos, volaba más allá de la tierra, bañado en la luz del infinito? ¿Quién era aquella criatura sideral, en cuyos ojos mágicos vi la Eternidad, y cuya expresión de ternura inefable guardo en lo más hondo de mi espíritu como un inmortal tesoro?

Aún en sueños, sus manos cándidas, como dos celestes flores, posábanse en mis cabellos o cerraban mis ojos, y su blanca forma iluminaba en la media noche la obscuridad de mi cuarto, dejando en él una estela perfumada…

¡Ah, su aroma, que era, en verdad, como el alma de un aroma, tan suave, tan casto, tan sutil que sólo podía percibirlo mi espíritu! A qué cosa tenue, de una levedad inverosímil, pudiera compararse aquel perfume que no existía y que evocaba un país risueño de milagroso encanto, haciéndome soñar en un amor sublime, jamás imaginado por el frívolo deseo de los hombres?

…Como un debilísimo hálito de los orbes angélicos llegaba hasta mi su íntima fragancia, cuya delicia irreal no puede explicarse con las incoloras palabras de nuestro efímero idioma. Necesitaría inventar voces musicales y profundas, hondos términos singulares, para describir aquella secreta y vaga poesía de un perfume. Baste saber a los raros espíritus que comprenden que los olores de las flores más delicadas y puras no darían, ni la más remota idea, de aquel recóndito olor de amor, que era como el aroma de una virgen divina, y que solo yo podía sentir, porque era solo para mi.

X

¿Mas, cómo descubrir el secreto de aquella esfinge errante?

No pensé nunca en interrogar a nadie, por varios graves motivos, entre los que no era el menor una especie de prejuicio invencible que me hacía ver como una profanación sin nombre el acto de vulgarizar mi ensueño; y ademas, porque temía que se me tomara, con sobrada razón, por un neurasténico inventor de fábulas.

Pero amplié el circulo de mis relaciones sociales, con la lejana esperanza de que, de una manera indirecta, y sin que mi curiosidad tomara en ello parte, mis nuevos amigos redujeran mi sobrenatural episodio a las normales condiciones de la vida.

Me hice presentar en varias casas de honorables familias, en donde conocí algunas hermosas jóvenes, que disiparon un tanto, con su fresca gracia, mi tedio y mi melancolía.

Empleada, ahora, el tiempo en recorrer los interesantes alrededores de la ciudad, a pie o montado, solo o en compañía de alegres camaradas, de quienes oía todo género de confidencias y que me relataban los históricos episodios y tradiciones locales. Pude, de tan fácil manera, fortalecer mi memoria sobre las leyendas de la vetusta metrópoli, que leí en mi infancia, y que ya iba olvidando.

Realicé grandes caminatas por Ciudad Vieja, San Juan Gascón, San Luis de las Carretas, San Pedro de las Huertas y todas las otras poblaciones que rodean a la Antigua; y acaricié el proyecto de ascender los 3.752 metros del Volcán de Agua.

Almorzaba con frecuencia en alguna de las fincas vecinas después de bañarme en el Portal, en Pamputic o en San Cristóbal. O visitaba por décima vez, las ruinas de las iglesias, en donde cualquier vagabundo me contaba, con frases difíciles o absurdas, la tradición fabulosa del Hermano Pedro o la dramática historia de Los cadáveres azules, entre otros mil cuentos o consejas refundidos o alterados lamentablemente por las míseras imaginaciones populares.

¡Cuánto soñé en aquellas inolvidables excursiones!

…En una serena tarde de amaranto, recostado en el árbol que sombrea las ruinas del palacio de doña Beatriz de la Cueva, en Ciudad Vieja, evoqué los días sonoros de la Conquista, y toda la terrible epopeya lejana y la brillante figura del siniestro y bello Toniatuh, ebrio de oro y de sangre.

¡Qué de sombras heroicas o prestigiosas, impregnadas de la soñadora poesía de las edades pretéritas, encendidas con el cárdeno fulgor de las catástrofes, en la trágica apoteosis del amor y de la muerte, surgieron en mi cerebro, en medio de los imponentes escombros sagrados!

Aglomerábanse las remotas remembranzas en mi fantasía en increíble desorden cronológico, saltando épocas y confundiendo los nombres y los acontecimientos.

Escenas de la Colonia y anteriores a la Colonia, actos de nuestros próceres y episodios de la segunda mitad del siglo XIX, páginas del Popol-Vuh y de la Reseña de Milla, revolvíanse en mi cabeza en esas horas de meditaciones y evocaciones.

…Oía, a lo lejos, el triste son de las chirimías y atabales, y recordé la pomposa procesión del 22 de noviembre en el Paseo de Santa Cecilia, formada por linajudos personajes y flamantes cuerpos militares.

Veía los gallardos penachos y los paramentos de oro de los corceles montados por los gentiles dragones provinciales…, y el gráfico espectáculo de las corridas de toros, en que las bellas damas lucían sus mantillas blancas y sus claveles rojos.

…Lamentaba que la hija de la princesa Luisa, la encantadora doña Leonor -en cuya sangre mezclábase la osadía del hispano con la fuerte gracia del indio- no tuviera el intenso encanto de fábula con que aparece en la novela de Salomé Jil; y que, en vez de llorar eternamente al hermoso y arrogante don Pedro de Portocarrero, se casara, como cualquiera rica hembra o humilde mozuela del suburbio, con el enteco don Francisco de la Cueva, Licenciado y mediocre.

¿…Eran de graciosa apostura doña Inés y doña Anica, medio hermanas de doña Leonor, y que perecieron en la inundación de 1541? ¿A cual de esas hijas amaba más el fiero Adelantado…? Y la bizarra figura del audaz aventurero, fulgurante como un Borgia, alabase sobre todos los episodios de la Conquista, con sus cabellos de oro, su temible espada, y sus ojos frío y crueles.

Parado sobre un arco trunco de la antigua catedral, o en el campanario de San Francisco, o sobre los majestuosos escombros del templo de la concepción ¡cuántas veces mi fantasía, con el pavor del águila en la tormenta no revoló hacia el remoto pasado, pleno de recuerdos caballerescos y de actos sangrientos y brutales! El horrible martirio de los indigenas; las tribus arrasadas por las implacables bordas de los indigenas; las tribus arrasadas por las implacables bordas castellanas; el flamear de las banderas y el ruido de los tambores; el volcán homicida arrojando de su seno sus liquidas trombas oceánicas entre pavorosos estruendos; las eternas intrigas de amor en la real corte de son Pedro; todo lo desafiaba ante mi espíritu, absorto en las grandiosas evocaciones del antaño.

¡Cuánta gloria! ¡Cuánta sangre…! Y ahora, todo yace en taciturnas ruinas… Pero en estas ruinas ¡cuanta enseñanza y que fastuoso tesoro para la Poesía y para la Historia!

XI

Ocupaba algunos días en la lectura. Volví a meditar en el destino de las razas, recorriendo, una vez más, el libro sagrado de los quichés, el célebre Popol-Vuh, cuyas páginas seductoras encantaron a muchas tardes azules de mi infancia.

Luego devoré varios volúmenes mórbidos de Lorraine, D´Annzio y Maeterlinck. Bosquejé un estudio comparativo entre el autor del maravilloso Tríptico y Eca de Queiroz, el admirable ironista de La Reliquia, entre los cuales hay la diferencia que existe entre una parisiense, esbelta y viciosa, llena de saber sádico, y una fragante moza de los campos, sencilla, robusta y sonriente… Leí muchos libros de ciencia, estudios de sociología y de psicología, y aún de medicina; hundiendo mi espíritu ávido de trascendentales novedades en la meditación de los últimos asombros fenómenos teosóficos, observados concienzudamente por sabios italianos y franceses.

…Y entonces fue cuando, para no volver a caer en la peligrosa sugestión de mi adormecida quimera, abandoné la lectura nocturna y dediqué mis horas, después de la cena, a visitar a mis amigas. Recorrí todas las noches, en agradable rotación, las casas en que se me demostraba mayor simpatía… La de la señora V´ era, sin duda, la de mi predilección. Tres seductoras muchachas dábanle extraordinario encanto.

Pronto me acostumbre a llegar a ella diariamente, seducido por el afectuoso interés que me demostraban, sobre todo Bertha, la de la boca clavel. Era la más simpática y la más joven. De modo que a ella me uní con mayor confianza y en breve tiempo me entregó ingenuamente su corazón, que era como un pajarito que jamás había volado. Pasábamos las veladas familiarmente. La señora leía, Julia y Luisa tocaban en el piano o dibujaban, mientras Bertha bordaba y yo a su lado permanecía silencioso. En ocaciones generalizaban nuestras pláticas, girando sobre todo género de asuntos.

Una noche, al retirarme, me encontré un momento solo con Bertha. Habíase levantado del sillón y nos hallábamos uno frente al otro. Sin pensarlo apenas, nos abrazamos, impelidos por un movimiento unánime, y yo oprimí dulcemente con mis labios el rojo clavel de su boca. Pero al instante ella palideció, estremeciéndose como si fuera a morir, y sus ojos se encontraron con los míos… Retrocedí dos pasos, todo trémulo lanzando un suspiro… Y en silencio tendí las manos a las otras jóvenes que entraban de nuevo al salón para despedirse.

Ya acostado, libre de aquella súbita sorpresa, no pude menos que reírme de mi enfermiza sensibilidad, que me hiciera hallar una lejana semejanza entre la expresión de las pupilas de Bertha cuando desfallecía en mis brazos y las de los ojos de mi dulce imposible… ¡Ahora sólo recordaba el íntimo placer de aquel beso delicioso, el sabor de flor de aquella boca Purísima que yo había violado!

Pero, en verdad, ¿amaba yo a Bertha…? Al pensar en ella, soñando en la posesión de su cuerpo y de su alma, ¿sentía aquella esperanza de una vida más alta y trascendente, que ilusionaba mi espíritu evocando a la Criatura misteriosa perdida en mí…?

No… ¡No!

Bertha era encantadora. Y me amaba con toda su alma. Yo la quería… ¡hay de mí!… ¡cuánto me era posible quererla, amando a otra…! Nada más.

XII

Pasaron aún diez días. Y en una mañana de las últimas de febrero, decidí partir.

¡Cómo lloró, la linda Bertha, cuándo le comuniqué mi próximo viaje!

Me dirigía entonces a mi país, pero le ofrecí regresar en noviembre, con los primeros fríos vientos.

Sin embargo, sus lágrimas continuaron corriendo, inconsolablemente.

Aquella postrera semana fue para mi tristísima.

Parecíame -enamorado como nunca de mi dulce Quimera- que al abandonar la vieja ciudad dejaba en ella sepultado mi propio corazón. También sufría por el dolor de Bertha, más bella aún con su aspecto taciturno, que la hacía parecerse a una pequeña madona de Botticelli.

XIII

La víspera de partir -después de las cinco- subí con mis amigas al Cerrito del Manchén.

Luisa y Julia iban adelante, cogidas del brazo. Bertha e seguida, y yo a su lado -como en nuestras intensas noches- guardaba silencio. Así ascendimos la ligera falda de la colina coronada de eucaliptos y de cipreses. Cada diez metros ella se apoyaba en mi hombro. Yo retuve entre mis manos, frías y sin movimiento.

Jamás vieran mis ojos, en ningún clima, una tarde tan bella. Brisas perfumadas, como de mieles y vainilla, y campestres flores, movían los ramajes sobre nuestras cabezas. Me pareció que La Antigua revestíase de su luminosa forma de imperecedera hermosura para despedirme. Y ciertamente, hállabame absorto ante su espléndido panorama, una de las más estupendas maravillas de la tierra, y nunca, mientras latiera mi corazón podría olvidar el melancólico y pensemos y recóndito encanto de la divina ciudad de las leyendas adormecida en la tarde azulada.

Adiós, vieja ciudad del Valle de Panchoy, que duerme con su leve rumor el misterioso Pensativo… ¡Vieja ciudad en que amé un arcano imposible, y en que me creí un dios enamorado y adorado por un ángel! ¡Quizá ya nunca volveré a verte, quizá ya nunca…! ¡Y cómo en tu seno me amaron ya nunca me volverán a amar!

Así monologaba mi espíritu. Estas palabras repetía mentalmente, con los ojos húmedos, a dos pasos de Bertha, que miraba un punto vago en horizonte…

Cambié con mis amigas algunas frases insignificantes… Y luego callamos, comprendiendo que, en ciertos momentos, el silencio es lo más grato a las almas que sufren.

En tanto, un quimérico crepúsculo de Doré matizaba los vastos cielos de púrpuras y oros imponderables. Sedas fabulosas alargábanse fantásticamente en las ignotas lontananzas. Gráciles nubes de ópalo y turquesa, y de pálidas amatistas, bogaban como bajeles de ensueño impelidos por el viento errabundo. Una impasible paz descendía de las celestes cumbres; y sobre la muerta metrópoli, llena hoy de escombros y de jardines, lentamente aleteaban grupos de pájaros que huían ante la noche.

Un obscuro dolor lacerante desprendíase de las cosas. A pesar de la extraordinaria magnificencia de la tarde y del singular paisaje de valles y volcanes y espacios abiertos hasta el horizonte, todo parecía gemir a nuestro alrededor. Nosotros no nos mirábamos, temerosos de descubrir nuestras lágrimas.

Rápidamente la tiniebla tiñó el ocaso; y descendimos por el sendero pedregoso.

Adiós, vieja ciudad del Valle de Panchoy…

¡Nunca, jamás volveré a verte!

XIV

En la pequeña sala de la señora V en la última noche yo procuraba, aturdiéndome con mis propias palabras, dominar la honda pena que me roía el alma.

Tras un largo silencio, Julia dijo con voz temblorosa:

-Querido amigo, quizá no hemos de volver a vernos… Y deseamos que usted sepa una cosa, que nosotros callamos hasta hoy por pudor ridículo, por tontería… no sabemos porqué…

Interrumpióse con un brusco sobresalto. Y todos nos miramos anhelantes, como si de improviso notáramos la presencia de otra alma entre nuestras almas… Una violenta ráfaga abrió la ventana y apagó una de las lámparas.

Bertha levantóse, muy pálida y cerro los cristales.

Toda trémula, Julia continuó.

Habríamos deseado hacerle esta íntima confidencia en nuestra antigua casa de la Cruz del Milagro, que abandonamos hace mucho tiempo. Pero no se pudo… Sepa usted, pues, que tuvimos otra hermana la más pequeña… Era muy linda, muy blanca, muy triste, y nosotros la adorábamos: una criatura extraña, muy inteligente y de una sensibilidad inexpresable. Era toda corazón, y en sus ojos -los más inocentes y divinos ojos que usted pudiera imaginarse- veíanse cosas profundas que no son de la tierra… Ella leyó sus libros, sus versos, sus cuentos fantásticos… Y se enamoró de usted. Fue el único sentimiento mundano que empaño su espíritu de ángel.

En un escritorio que esta en la otra casa guardaba los periódicos en que aparecía su firma, su retrato que recortó de una revista… Y hasta creo que la pobrecilla le escribió algunas cartas, sin decir su nombre… Murió hace dos años… Llamábase Clemencia, y fue enterrada en La Merced…

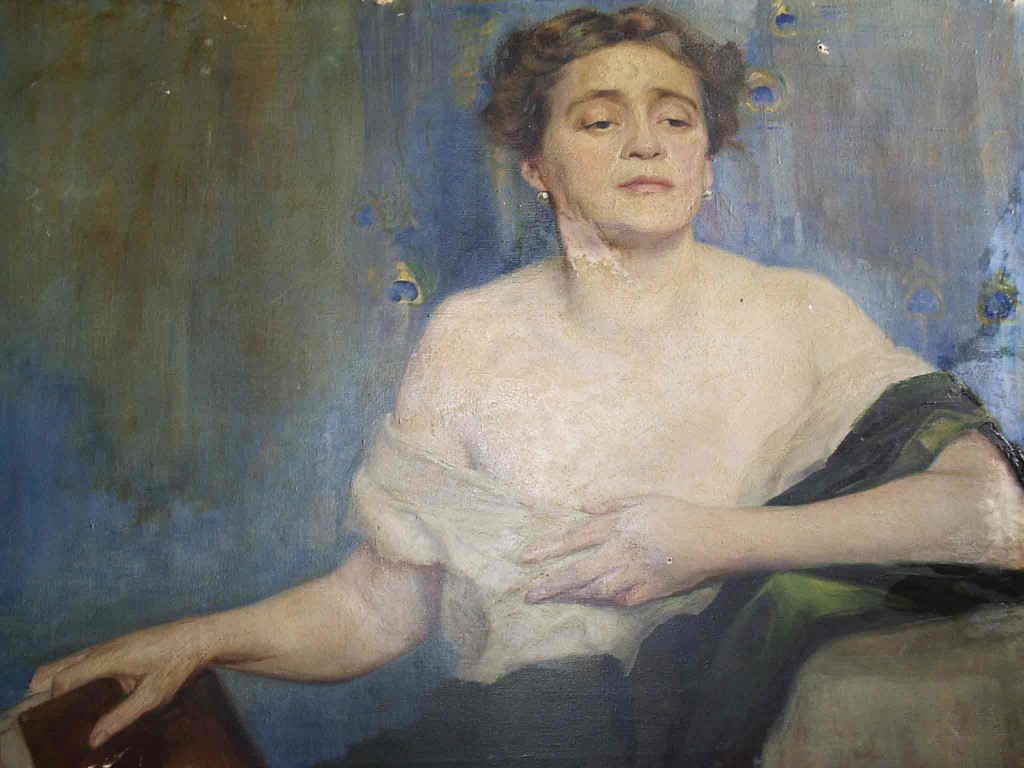

Para completar su fúnebre confesión, puso en mis manos una fotografía de gran tamaño.

Y en un estado de alma próximo a la locura o a la muerte, con el rostro húmedo de cálidas lágrimas, vi en el fondo del negro cartón a mi idolatrado fantasma blanco, a mi novia angélica, a mi divino imposible, cuyo espíritu ha de unirse un día con mi espíritu en la ignota región de la Paz inefable, más allá de los mágicos orbes y de las maravillosas constelaciones.

___________

Froylán Turcios

(Juticalpa, Olancho, 1972-San José, C.R., 1943). Hombre de vasta actuación pública, fue ministro de Estado y diplomático. Participó en la campana a favor del general nicaraguense Augusto César Sandino. Su posición política en contra la intervención estadounidense lo obligo a emigrar a Costa Rica. Dirigió varias revistas literarias tales como: Ariel y Esfinge. Publicó libros de corte modernista entre los cuales figuran Mariposas (1894), Renglones (1899) y Tierra materna (1911). También escribió las novelas Annabel Lee (1906), El Vampiro (1910) y El fantasma blanco (1911), los volúmenes de narraciones Hojas de otoño (1905) y Cuentos del amor y de la muerte (1930), y las miscélaneas Prosas nuevas (1914) y Páginas de ayer (1932)