«¿Te acuerdas de las piedras/ en los patios sin flores/donde se hundía ciega/ mi alegría en tu andar? Mi submarino fondo lo iluminó tu risa./ En tus labios en ángelus ardía/ y nos llamaron siempre desde la Cruz del Sur./ Y de la brisa blanca/ aquella que cruzaba del campo a las colinas/ y del sol/del último que doró tu cabeza/ tristísima parte mía/ ¿te acuerdas?» (Submarina) Roberto Sosa.

Fue a comienzos del año 1998. Por primera vez conocía la casa de un poeta. Era una casa aparentemente pequeña de eterno color blanco, una tímida ventana y una sencilla puerta de madera casi permanentemente cerrada. Estaba ubicada muy cerca de la estación policial y frente a la vieja estación de buses; justo en la calle que llevaba del campo de fútbol La Lomita del barrio Santiago, hasta el Bording House Palmeiras, uno de los hoteles más viejos de la ciudad. Era la casa Roberto Sosa. Por entonces yo era un chico, y por primera vez, el mundo se me había revelado inusitadamente.

No era la primera vez que escuchaba de un poeta, había visto y escuchado, en una Coronación de la Reina de la Feria Patronal en honor a Santiago Apóstol a la que me habían llevado mis mayores, los versos recitados por un hombre al que recuerdo vagamente, pero que por alguna razón me había impresionado —aun cuando no comprendía— con sus palabras y gestos: se llamaba Daniel Cano Andrade, y era un gran poeta yoreño. Lo supe muy bien años después.

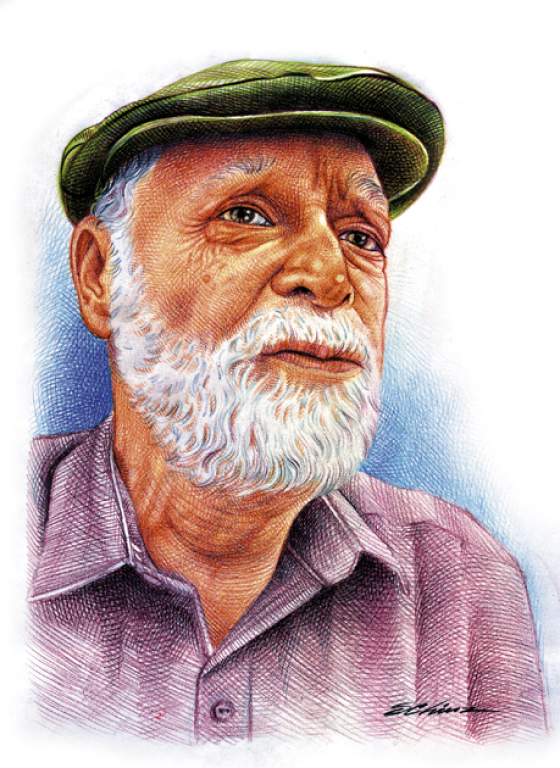

Retrato a lápiz de Roberto Sosa, realizado por Sergio Chiuz. Cortesía El Heraldo.

Retrato a lápiz de Roberto Sosa, realizado por Sergio Chiuz. Cortesía El Heraldo.

Ahora que recuerdo, es cierto, Yoro es mágica. No sólo en su poesía, también en el mundo maravilloso y profundamente surrealista que rodea la historia, las tradiciones y los mitos de la ciudad cuyo nombre traducido del Tol, equivale a decir «Corazón centro, o Centro del corazón».

El presente no es un artículo sobre la historia de la ciudad, tampoco sobre la historia de la lluvia de peces; es la memoria de un lugar donde lo fantástico y lo real podían tocarse con la yema de los dedos cualquier mañana de sol o cualquier tarde de lluvia.

Así sucedió cuando en un día de junio de 1998 escuché por primera vez —pues recién habíamos llegado al pueblo, procedentes de Comayagua—, que por aquellos días, en cualquier tarde lluviosa, caería la tormenta que traía consigo la lluvia de peces.

No había comprendido nada. El sólo hecho de imaginar una lluvia en la que en vez de agua caerían peces, me hacía suponer que cuando menos las calles estarían libres de charcas, y que los techos de las casas de todo el pueblo, así como sus calles, estarían repletos de peces que se abultarían y saltarían inquietos por todas partes.

La tradicional Mojiganga. Cortesía: ReHonduras.com

La tradicional Mojiganga. Cortesía: ReHonduras.com

Cuando el invierno había llegado con gran fuerza al país entero, los motivos ceremoniosos de los medios locales, por entonces reducidos a un par de radio emisoras (Radio Mil, Estéreo Globo y Radio Yoro) y un pequeño periódico local (El Yoro), anunciaban la pronta inauguración de la feria patronal del pueblo celebrada en julio de cada año.

El pueblo entero esperaba la feria la patronal, no sólo por el hecho de las celebraciones y la total transformación de las calles principales, la instalación de juegos mecánicos, las ventas ambulantes, los desfiles, los carnavales y las fiestas, sino también por el deseo de presenciar el instante sublime (con algo de suerte) en que los peces comenzarían a caer como un mágico signo de bondad del cielo.

No sucedió de esa manera, cuando menos no para el pequeño que esperaba —mientras veía el colorido desfile de carrozas atravesar la avenida principal 25 de julio—, que en medio de la música de los tambores y las liras, del color y la alegría del pueblo, comenzaran a caer de pronto, paulatinamente, una serie de minúsculas gotas que fueran transformándose, casi sin que nos diéramos cuenta, en una multitud de peces que inundaría la ciudad entera con sus mágicas formas; creando aquel ambiente único de magia, fiesta y celebración que sólo había visto en los cuadros del pintor Dago Benítez, que colgaban de las paredes de la vieja Farmacia Dayni.

Dos yoreños muestran los peces llovidos del cielo. Cortesía El Heraldo.

Dos yoreños muestran los peces llovidos del cielo. Cortesía El Heraldo.

La lluvia llegó, pero no los peces. Un par de día después escuché en las noticias matutinas con Carlitos Martínez, transmitidas por Radio Yoro, que ese año, la lluvia de peces había caído en la vecina aldea de Centro Poblado, a unos 10 minutos de la ciudad, y que los pobladores y los hacendados de la región habían recogido una cuantiosa cantidad de peces pequeños y plateados, más parecidos a una sardina ordinaria que a cualquier otro pez, pero mucho más resplandecientes y hermosos. Esperé algunos años más, hasta que de nuevo emigré a otra ciudad.

Me recuerdo como un chico feliz, en un país descalabrado por la corrupción, la depresión económica, la deuda pública, y por todas los males que había dejado tras de sí el huracán Mitch, que se había convertido en la tragedia natural más grande de nuestra historia independiente. Por entonces éramos los niños del Mitch, y nos reíamos ingenuamente porque las lluvias tenues pero prolongadas del huracán, habían hecho que el recién inaugurado gobierno liberal de Carlos Flores Facussé, decreatara el cierre de todas las instituciones educativas del país hasta nuevo aviso.

La Piedra del Sacrificio, un emblemático resto arqueológico de la ciudad.

La Piedra del Sacrificio, un emblemático resto arqueológico de la ciudad.

Al final del año nos reíamos más, pues, a causa de los enormes daños materiales, físicos y económicos que las lluvian dejaron, la segunda mitad del mes de noviembre de 1998 que volvimos a clases en la Escuela Daniel Quiróz GuíaTécnica N°11, nuestra maestra, Teresa Licona, nos infromó que que debido a la difícil situación que atravesaba el país, y gracias a la disposición del gobierno nacional, todos los niños de la escuela primaria hondureña habíamos aprobado nuestros cursos.

Nunca fuimos más felices los niños de mi generación que con aquella noticia, o cuando menos nunca fuimos más ingenuos. El país había sufrido lo indecible. El huracán se había llevado puentes, carreteras, casas, edificios, escuelas y hospitales; había coartado la energía eléctrica y el acceso telefónico: había arrasado con más del 80% de la producción agropecuaria nacional, y había causado miles de muertos y cientos de miles de damnificados. Todo aquello había transformado para siempre mi espera de los peces, aunque no mi ilusión de verlos caer algún día.

Casi dos décadas después, mi querido maestro y amigo, el Dr. Ramón Rivera, Director de la Maestría en Historia Social y Cultural de la UNAH, da charlas sobre cómo el fenómeno de la lluvia de peces en Yoro, puede explicarse científicamente a través de la Teoría de las Trombas Marinas expuesta por el físico francés André-Marie Ampère y otros estudiosos, incluido él mismo.

Cortesía Honduras Tips.

Cortesía Honduras Tips.

Ya en años anteriores había descubierto con sorpresa, en uno de mis libros favoritos —El Retorno de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Bergier— que en el proceso de creación de dicho libro, en una visita de los autores a Charles Hoy Fort, éstos se encontraron con una serie de recortes de periódicos del siglo XIX y comienzos del XX, donde figuraban reportes y fotografías de un fenómeno de “lluvia de peces” producido en Singapur y otras ciudades del mundo.

Aún así, prefiero recordar los días felices de ese idílico mundo de la infancia, cuando la vida era buena, mi casa era un pueblo lleno de historias y leyendas fabulosas, y llovían peces junto al agua que venía del cielo. Todo eso pasó allá, en Yoro, la mágica.